名言ソムリエだらけの世の中だからこそ、自分の意見を持つ意味が有る。

blogやtwitterの炎上だってそうだ。自分がその場所に居たわけではない人間が、沢山の意見をいう。言うだけならいくらでもできるから、そして、そこに納得は無いのだから、ずっと続けていられる。

そこに立って、その時に自分がどう思ったか。いろんな場所に立って、稚拙でも自分の感じたことを書いていきたい。そう思う。

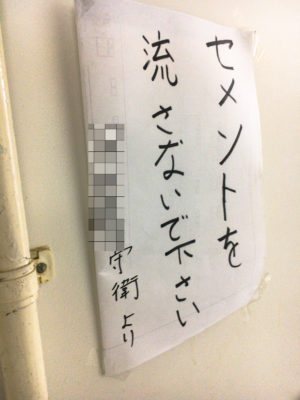

ここに、「セメントを流さないで下さい」という張り紙がある。銀座のとあるビルの男子トイレである。もう、午前3時ぐらいだったように思う。

トイレに「セメント」を流すような人間が、張り紙ごときで、思いとどまるだろうか。僕が気になったのは、まさにそこだった。

※2019年のメモから。