うに、と、卵。

このうに、色がいいな?。と思って、思わず撮った。こんなに綺麗な黄色のうには、あんまり見たことがないかもしれない。

某氏主催のお客様感謝デーでの一こま。人の儲けに便乗してたかる趣味はないけれど、成功してる人のツキを分けてもらうような会は大歓迎。成功する、という意志だけが、やっぱり成功を導くのだな、と思う。

しかし、このうにはうまいね。それから、アワビとかをしこたま入れた、「ゼイタク巻」も大変結構なお味でした。お呼びいただき、ありがとうございました>主催者様

思いつきの記事一覧(全 909件)

粉モノ

粉モノが大嫌い。そんな僕にやってきた、転職した後輩との飲み会のお知らせは、@お好み焼き屋。

なんじゃそれは。世の中にこれだけ飲食店の選択肢がありながら、何故よりによってお好み焼き屋を選ぶかな。

途中で、僕の粉モノ嫌いを思い出した幹事は、かなりおののいていたが、僕も大人になったので、一路会場へ。気を利かせて、鉄板焼きメニューなんかを頼んでくれたのだが、僕の正面に座った人は関西人。血が騒ぐのか、やおら腕まくりをして、お好み焼きを焼はじめる。

待つこと10分(ぐらいかな、覚えてない)、なるほど、流石に美味しそうに見えなくもない焼き上がり。

というか結構美味しいような気もした。焼き方が上手かったのと、猫舌がだんだん直ってきたので、割と熱いうちに食べられるようになったのが、主な理由のような気がする。

これでもう、1年は食べなくていいや。

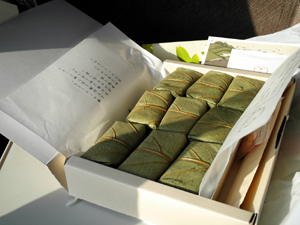

駅弁 柿の葉鮨

関西出張のお供、柿の葉鮨。ちょっと生臭い、デンジャラスな風味が良い。僕は、電車が動き出すまでは、弁当を開かない。なんとなく、そういうことって、大事なのだ。僕の中では。

柿の葉鮨には、意外と白ワインが合ったりすることを、以前発見した。もっとも駅で買うような、安手の白ワインをガンガン飲んだりすると、降りる頃には頭がガンガン痛いので要注意。

柿の葉鮨のポイントは、妙に細切れ過ぎる付属のガリにあると思うのですが、どうでしょう?