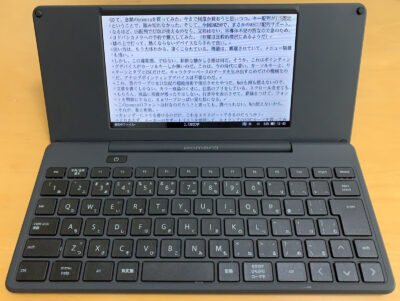

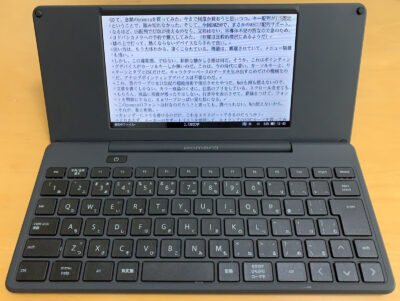

Photo: “pomera DM250.” 2022. Tokyo, Japan, Apple iPhone XS max.

Photo: “pomera DM250.” 2022. Tokyo, Japan, Apple iPhone XS max.さて、念願のpomeraを買ってみた。今まで何度か買おうと思いつつ、キー配列がJIS固定ということで、踏み切れなかった。そして、今回DM250で、まさかのUS配列サポート。なるほど、US配列でATOKが使えるのなら、文句はない。半導体不足の折なので念のため、ヨドバシカメラへの予約で購入してみた。(発売後にWeb上の在庫を確認してみると、翌日出荷なので比較的潤沢にあるようだ)開封の印象とかは省略する。ただ、外箱は厚紙を複雑に折り込んだもので、解体が簡単でリサイクルの効率が良さそう。

文章を書くツールと、仕上げるツールは少し違うと思っていて、僕はpomeraで最後まで仕上げるというのは想定していない。そういう用途なら、MacなりPCなりに転送してより広い画面とポインティングデバイスを使った方が良いだろう。最初に、アイディアとかを一気にメモする用途に向くと思っている。個人的には、膝の上に載せて打って熱くならないデバイスが欲しかった。

充電が終わったpomeraを開けてみる。起動は凄く速い。最近のデバイスにありがちな、まずはネットに繋いでアカウントを登録して、というような事は無い。いきなり、文章を書き始める体勢になっている。使い方は、もう大体わかる。それに、オンラインヘルプでショートカットキーなどは確認可能。あらゆる面で、凄くこなれている。機能は書く事に対して厳選されていて、メニュー階層は浅い。

暫く使っての、新鮮な懐かしさ感は何だろう。そうか、このデバイスにはポインティングデバイスが、カーソルキーしか無いのだ。これは、今の時代に凄い。ナビゲーションに使えるのは、カーソルキーと、リターンとタブとESCだけだ。キャラクターベースのデータを生み出すためだけの機械なのだから、アナログポインティングデバイスは不要。潔い。

このレビュー記事を見る人は、本当に文章入力に興味の有る、ある程度の年齢の人が大半だと思う。だから、ごく個人的な印象を述べるとすると、これは、昔のワープロを21世紀の超絶技術で進化させたやつだ。Webも何も使えないので、文章を書くしかない。Wifiも使えるけれど、文章の転送にしか使えない。カラー液晶のくせに、白黒のフリをしている。(スクロールさせても、もちろん、液晶に残像が残ったりはしない)行番号を表示させて、罫線をつけて、フォントを明朝にすると、それはワープロっぽい見た目になる。そして、このpomeraのフォントは何なのだろう?と思っても、調べられない。Webが使えないから。それが、割と斬新。

試みに、営々と積み上げてきたATOKのユーザー辞書をインポートしてみた。SDカード経由で、ATOKのテキスト形式の辞書エクスポートデータをそのまま読み込める。7881件のデータは3分もしないで読み込まれた。リストを見ると、大学の卒論で使ったと思われる用語も入っていた。IMの辞書というのは、自分の外部記憶の一つなのだ。なお、ATOKは最新のカスタマイズ版なので、こんな辞書のインポートをしなくても、違和感なく使うことができる。本家ATOKはサブスクに移行してしまっているので、買い切りで使えるATOKは今や貴重だ。iOSやAndroidに移植されてる、あの酷いATOKとは違う、PCやMac版の方のATOKの亜種だと思うので、そこは安心して大丈夫だ。

人によって、キーバインドなどはカスタマイズして使うのが原則になるだろうが、US配列設定の他にも、気の利いたカスタム項目があって気に入った。CapsとCtlの入れ替えまで標準で設定できるようになっている。僕はこの入れ替えをいろんな環境で使って居るので、予想外に助かった。

キーボードはもちろん標準的なノートPCよりも二回りほど小さいので、使う指は少し変えた方が快適な気はする。僕の場合は、特に「=(-,ほ)」と「~(^へ)」を頻繁に打ち間違える。設定でUS配列に変えたとしても、物理キーはUS配列に比べてキー1つ右に余計なので、指が誤反応するのだろう。

ただ、実際に使って見ると、JIS配列モードでもそんなに実用性に変わりが無いような気はする。というのも、このプラットフォーム上でコマンドを打ったり、英文を使ったりするわけではないので、QWRTYの最上段をシフトを押しながら使う機会というのが、ほとんど無いのだ。PC的な用途ではJISとUS配列では例えば、@の位置が違うのが、結構際立っているのだが、日本語を使っている限りはそのキャラクターを使うことはほぼ無い。

もちろん、全体の動作は極めて速い。再起動ができるのだけれど、実測で9秒台で元の文章の編集状態に復帰する。この時代のCPUを、こんな単機能で使っているのだから速いはずだ。とはいえ、深く考えずにRaspberry Piのセットアップとかをすると、再起動にはそこそこ時間がかかるから、ハードもソフトも、いろいろきちんと考えて作られているのだろう。それにしても、このCPUは何だろう?ARM系だとは思うが。と思ってもWebで調べられない。新鮮(2回目)

自分の好みの設定に詰めていく上で感じるのは、非常に注意深く機能の取捨選択が行われている点。なんでもかんでもユーザーの声に応えることが「ユーザーフレンドリー」とされる今の世の中では、数多く寄せられるであろう様々な意見から「採用しない」決定をするのは、大変な労力を要すると思う。しかし、設計思想は堅持され、気が散るような付加機能が一切実装されていない、電卓さえ無い。常時画面に出ているのは、ファイル名、入力文字数、入力モード、電池残量、時計。何かが気になっても、よそ見ができない、そこが決定的。逃げ場が無い、自分の中にあるものをとにかくキーボードに書き付けていくしか出来る事がない。これはまさに、現代の石版、ブラックモノリスだ。搭載されたギガバイト級のストレージを、人が打ち込むテキストデータだけで埋め尽くすのは、至難の業だろう。容量が尽きるその日まで、事実上無限にデータを入れ続けることができるのだ。

ぜんぜんやる気にならないWeb原稿の下書きを、pomeraでなんとかうーんと書いて、骨子も何もぐちゃぐちゃだが、とにかくは着手して、そのボンヤリしたデータをPCに転送して、事実確認をしながらカッチリした形に仕上げて、なんとか担当に期日前に送りつける。pomeraを側らに置くことで、デジタルで原稿を書く物理的・時間的なハードルを限りなく下げられる。つまりはこれが、文房具を目指して作られている、そういう設計思想のものだからだろう。万人に勧めないが、必要な人には、相当に必要、そういうデバイス。