Mac を捨てる、とか書くと、「なんだと、この不届き者!」という声が聞こえてきそうだが、捨てる。

もともとどっかで拾われてきたものを、僕が譲り受けた。最初からインテリアのつもりで、別に使ってはいなかったのだが、ブラウン管モノ一掃キャンペーンにつき廃棄することにした。

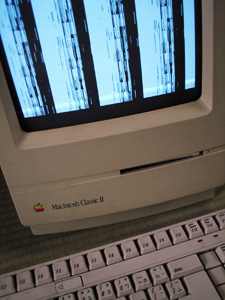

念のためデータでも消去しようかと思い、あり合わせの ADB キーボード(なんでこんなものを未だに持っているんだろう、、)をつないで電源を入れるが、、あー、もうダメみたい。

Mac も放っておくと腐るのだ。

注:実は、Mac はあと 2台ある。