こういうのって、どうなんだろう?何かの意図があって、「琉球」と書いているのか。あるいは、これがごく普通の呼び方なのだろうか。

アジアの歴史(それは太平洋戦争よりもっと前からの話)は、とても複雑で、こんなふうにしれっと書かれている「琉球」という呼び方にも、もしかしたら、誰かの思いがあるのかもしれないと思った。(何もないのかもしれないが)

今日は寒いので、昼飯にラーメンでも食べようかと思ったら、出てきてビックリ、餡かけの具がかかっており、まるで冷めないおかげで、ちっとも食えない猫舌の皆さん、こんにちは、羊ページです。

同僚で、食べるのがえらく遅い女の子がいる。喋ってばかりで遅いとか、好き嫌いばっかりで遅いとか(例:ピラフからピーマン片を全部除去する)、そういうことではない。単に、遅いのだ。

はじめて皆で昼飯を食べに行ったとき、「私食べるの遅いんです」と言っていた割りには、まあ、なんとかなるかと思っていたら、「今日は必死で頑張った」という。確かに、料理が来てから、彼女は一言も喋らず、丼と格闘していた。食べるのが遅いというのは、特に都心のランチ戦争的状況のなかでは、たいへんだなぁと思う。

僕は、食べるのは早くもなく、遅くもない。しかし、猫舌という弱点をつくメニューを頼んでしまったときは別。特に、これからの寒い時期は、猫舌で冷え性の人間にとっては、きわめて微妙な時期である。

暖かいものを食いたく、かつ、熱すぎるものは食えない。例年よりはやく雪が降るようなこのお寒い御時世では、ランチメニューも、いきおい熱いもの系になりがちだ。

たっぷりとしたラーメンの上に、餡かけがかかってやってきた時の「しまった感」、あるいは、周囲につられて芳ばしくチーズの焼けたグラタンなどを頼んでしまったときの「やっちまった感」。はたまた、今日の吉野家はちょっと飯が熱くないか?という「ざんねん感」。

そういう時は、「昼飯ぐらいゆっくり食おうよみんな」と思ってしまう。あるいは、せめて「ぬるいもの屋」みたいな(ファーストフードでもいいから)、食い物屋をつくっていただきたい。ぬるめ豚汁とか、人肌ラーメンとか、絶対固定客がつくと思うのだが。

注1:極度の猫舌は、ラーメンにさえ氷を入れるという。僕はそこまではいっていない。

注2:吉野家の飯が熱い場合(そして熱いのだが)、半熟卵を投入することによって、かなり緩和することが出来る。

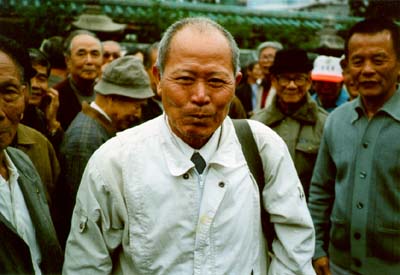

元日本軍属のたち。彼らに日本への憎しみはない。そして僕達は、彼らを知らない。

台北にある、龍山寺。ここには日がな一日、より集まる老人たちの一団がいる。彼らこそ、かつて「大日本帝国」の軍属として、日本の旗のもとに戦った 人たちだ。歴史というのは、教科書に書いてあるほど理路整然としたものではない。彼らの立場もまた、オフィシャルな歴史というものからは、語られることは ないのだろう。では、歴史とは誰がつくるものなのだ?

この写真を撮ってから、7年以上。事実も、記憶も、思いも、押し流し、年月は過ぎていく。