攻殻機動隊論、という本を書店で見つけた。少し中身を見てみると、分厚い文献リストが巻末に付いた、ちゃんとした「論」だった。Kindleも出ていたが、紙で買った。ちゃんと読みたいものは紙で買う、物質としての知識を手にすることが、贅沢のように思える。ビットとアトムの価値観が逆転してきている。

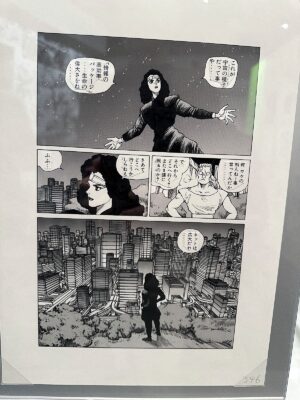

主人公、草薙素子の草薙が、日本の神話から来ていることに、僕はこの本を読むまで気がつかなかった。それを指摘されたときに、ぞわっとした。既に原作の設定年代を追い越した2026年の現時点でなお、攻殻機動隊原作が示した未来のビジョンが、古くなって居らず、むしろAIが台頭する未来が攻殻の世界に寄せてきているようにさえ思えるのは、作者の士郎正宗が設定した攻殻機動隊の世界が向いている方向が、数千年前に端を発する神話の領域から来ている事と、無関係では無い。

原作準拠の観点からは賛否両論あるとは言え、間違いなく未来社会のイメージに影響を与えた、映画Ghost in the shellが公開されたのが1995年。そこから30年が経過し、実際にビッグテックのネットが世界を覆い、国家や民族が大揺れしても消えてはいない。そんな時代を自分が生きていて、未だに攻殻機動隊の話をしている。

本の中では、戦後の日本に於いて、世界への理解や死生観といったものの議論に、哲学や宗教が応じることができず、サブカルチャーがそれを引き受けた、としている。そうなのだ、この30年続いているホームページが(blogなのかもしれないが)、結果として僕自身の信じるものや、人生観や、あるいは死生観といったものを反映しているとして、それは、サブカルの場を通して、表現されるというのは、まったく日本に於いては自然なこと。それで、全然良いのだ。

1996年に、自分でもホームページを作ってみよう、というあやふやな表現欲から、このページは始まった。最近思うのは、一周回って、最初の自分の興味・関心・楽しいこと、に戻ってきた気がする。30年の間に、こうして文章に書けたこと、この場所に載せられたことは、極々限られたことではあるのだけれど、読み返してみると、その時の自分にしか書けないことを書いていると思う。

そういう場を、思いつきで作った30年前の自分は、偉かったなと初めて思った。もし、引き続きこの場所を読みに来て頂ける方が居るのであれば、それは大変に嬉しい事だ。

ありがとうございます、これからもよろしく。