前回までのおさらい。(長くてすまん)

前回までのおさらい。(長くてすまん)

フィルムスキャナLS-5000EDを購入するも、初期不良に当たった。めげずに修理してもらって、使ってみるとかなり良い。これで、手持ちのフィルムをちゃんとデジタル化しようと思い立ち、現像からかえってきたまま山積みになっているフィルムをアルバムで整理した。そして、どのような方式でスキャンして保存するかを決定したものの、とても手持ちのPentium 4マシンでは太刀打ちできないことが分かり、フィルムスキャナを買ったつもりが、PCを買い換えることになったのだった。

、、長い。でもまだ先は長い。では、今回はPCの更新について書いておく。

■テーマ

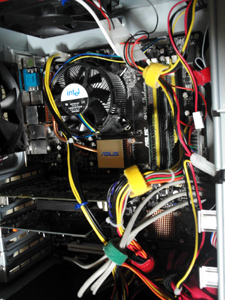

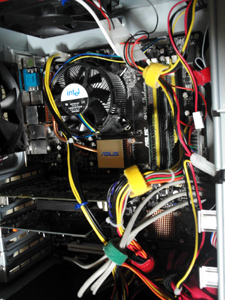

既存の手持ちのデスクトップは、デスクトップと言っても高さ1メートル以上、重量20Kg以上いわゆる「漢のフルタワー」で、ケージ一杯にパラレルATAやら、SCSI DDSやらがささり、収拾が付かない。ここは一つ、ケースごと更新することにした。今回のテーマは写真スキャン専用のマシン。プロセッサは速め、メモリは普通、ディスクは多目、そして低温・静音、をテーマにした。

しかし、最近のハードの流行がまったく分からない。某掲示板の自作板と、kakaku.comのランキングを参考にして、パーツを選ぶことにする。このあたりの掲示板の情報は、パーツ選びにあたって、とても役に立った。ありがたいことだ。(一瞬、Macでもいいかと思ったが、ためしに見積もったら恐ろしい金額になったので断念)

参考にした情報へのお返しの意味で、構成について細かく書いておく。なお、今回は(今回も)面白く書こうとか、分かりやすく説明しようとかは思っていないので、自作PCなんて知らないし、知りたくもないという人は、読まない方が良いだろう。

マウスとキーボード以外は、全て九十九電機のネット通販で発注。(もう秋葉原を部品をもって歩く気力はない)価格も、ネット上最安値とかに近いし、初期不良交換もしてくれるので、結構お勧め。

■CPU Intel Core 2 Duo E6400

ちょっと前だと、IntelのNetBrustアーキティクチャが劇遅・劇熱だった関係で、AMDの一人勝ちだったが、去年あたりから、名作の誉れ高いPentium IIIの系譜が復活した。特に、夏以来、Core 2 Duoがかなり評判が良いようだ。開発の層の厚さというか、資金力というか、やはりIntelは凄い。

自作機はやはり旬の部品(かつ値頃感のあるモノ)を使いたいところなので、Core 2 Duo のE6400を選択した。多分、下位機種のE6300とモノは同じで、クロック耐性が高いだけなのだろうが、OC前提で考えると、やはり高クロックの検査をパスしたE6400を選びたい。今回はファン付きのBOXを購入した。ファンはSANYO製で、音は極めて静か。1700 – 1800rpmで動作する。

実際に動かしてみると、速度もさることながら、発熱が少ないことに驚く。冬場のせいもあるが、室温23度で、アイドル時には30度台前半、OCして回しても50度には届かない。最終的に2.4GHzまでOCして動作させた。(メモリがあまり速くないので、これ以上はハングアップする。)

■マザーボード ASUS P5B Delux

思えば、最初の自作で使ったのがASUS。それ以来、ASUSを使うことが多い気がする。くせがないというか、普通につくってあるので、あまり困らない。いつも売れ筋を買っているので、今回も一番の売れ筋intel純正のチップセットを使用した、P5Bを選択。

最初は廉価版のP5Bを選んだのだが、OCな人たちはどうやらP5B Deluxが基本みたいなのと、PCI Express x16が2レーンあること、SATAが6chあることなどが魅力で、Deluxの方にする。インターフェイスをけちって数が足りなくなると、結構な値段の拡張カードを買う羽目になるので、ここはけちらないことにする。ヒートパイプなども付いた、低温仕様の基盤を使っているそうで、稼働温度は37度前後、確かに冷たい。

P5Bには通称神ツールと呼ばれるものがあって、自前Speed Stepとでも言えば良いだろうか、負荷に応じてファン速度や、クロック、コア電圧を明示的に制御可能だ。OCしてしまうと、Speed Stepが効かなくなるので、このアプリケーションはとても助かる。これを使って、アイドル時 1GhzまでCPUを落としてやることで、なんとCoreの温度は20度台にまで下がった。

■メモリ UMAX Castor LoDDR2-1G-667 R1

暫く気にしていなかったら、メモリがあまり値下がりしていないことに逆に驚いた。最初は迷わずバルクをえらんだものの、全体的に安定重視でちょっと高めのパーツを選んでいるので、ここは一番安いメーカー品にした。UMAXって、昔、怪しく安いフラットベッドスキャナをつくっていたメーカと同じ名前だなと思ったら、同じ会社だった。あまりOC耐性は無いが、まあ、普通に動く。P5Bはメモリの電圧なんかも手動制御できるのだが、さすがに怖いので、このへんはいじっていない。1GB x2で2GB搭載している。

■ディスク HDT725032VLA360

今回、最も悩んだのがディスク。最初はSeagateにしたのだが、発注したら品切れをくらったのと、後から、ちょっとうるさいという情報もあったので、結局、使い慣れたHGSTにした。ネットで見ると、タイ工場製のDeskstar T7K500が低騒音という評判。九十九で発注したところ、タイ製が送られてき。(中国製もあるらしい)暫く前から、HGSTのものを使ってきたのだが、この世代のものは、格段に静音かつ、低発熱。「動いていないのかと思って振った」というエピソードがネットに書かれていたが、気持ちは分かる。HGSTの公式ツールを使って、音をチューニングできるのだが(静音にすればその分、シークが遅くなる)のだが、デフォルトで十分な静音性だ。

容量の選択は迷った末に、現在のものは1プラッタ160GBなので、2プラッタ構成の320GBを選択した。このあたりは、コスト・発熱・故障率などにもからんでくるので、悩みどころだ。これを4台導入して、約1.2TBとなった。1.2TBで4万円ちょっと。凄い時代だ。

■GPU Leadtek WinFast PX7600 GS TDH

写真を扱うだけなので、あまり高性能なものは必要ない。Milleniumから乗り換えて以降は、nVIDIAを使っているので、nVIDIAで、ファンレスのものを選択した。個人的にATIはドライバのインターフェイスが好きじゃないというのもある。ファンレスでヒートパイプ装備、1スロット占有型、PCI Express x16対応、Dual DVI出力、といった条件に適合するものを選ぶ。グラフィックカードは、もの凄い数のバリエーションで製品が出ているので、自分の信じたブランドの中から、条件に合うものを選ぶ形になる。GPUのコア温度はコンスタントに50度以上、やや熱いような気がするが、ファンレスなので仕方ないか。

DVIはデジタル出力なので、昔のようにDACの性能が最優先というわけではなくなった。アナログ部分の性能があまり関係なくなるというのは、コスト的には有利だが、面白みはない。leadtekを使っているので、同じブランドから、ファンレス1スロットのものを選択した。

■ケース Antec P180

今回自作する気になったのは、ケースの進化というのがあるかもしれない。ケース単体製品でスレッドまで立っている、Antec P180 v1.1がそれだ。電源部と、ボード部分が分離されていて、サーバみたいだ。メーカー製のワークステーションでもそこまでやっている例を(x86系としては)僕は知らない。

前面吸気部分にはエアフィルタが装備される。本体内部は上下に分割され、下部にはHDDと電源が分離される。前面のHDD x4が入るケージから、ミドルのファンを通して、電源に向かって排気される。HDDのマウント部分は分厚いシリコンのショックが入っていて、共鳴が起きない。上部は、マザーボードから、同じく前面吸気で、上面と背面に向けてファンで廃熱される。サイドパネルは防振・防音加工されているし、フロントの5インチスロットは独自のドライブレールで着脱が容易なようになっている。

良くできてるなぁ、というのが感想。ただし、上下分割されている関係で、変な電源を選ぶと後で苦労する。そして僕は、変な電源を選んでしまった。Antec P180はblackとsilverがあるが、blackにした。もう出回っていないとは思うが、v1.0にはバグが(!?)あるので、v1.1を買いたい。

■FDD

今回は積まなかった。もう使わないし。

■電源 owltech SS-410C

はまった。HDDを多目に積みたいのと、Core 2なので、ちょっと大きめにしようかということで、当初はScythe 鎌力参 500A(500W) を選んだ。将来的に、グラフィックカードを2枚使う可能性もあるので、カード用の電源も2つ持っているものを基準にした。でも、この電源を選んだのは大失敗だった。

まず、ウリであるメッシュでまとめられたコードがとても堅く、P180の特殊な取り回しでは対応困難だった。スッキリどころか、堅いケーブルが空中配線状態になって、エアフローを阻害した。SATA用の電源とか、詰め込んだらコネクタが割れたし、、。P180には向かない電源だ。

更に、僕の選んだファンレスグラフィックカードは、別電源など不要。HGSTのディスクはSATAでも6Wぐらいしか食わないし、Core 2 Duoも割と低消費電力なので、無意味なオーバースペックだったのだ。更に、データセンタの電源まわりをやっている友人曰く、「無駄にでかい電源は熱になるだけだから、ダメ」とのコメント。

しかも、、初期不良。最初は起動したのだけれど、1日使ったら、電源が入らなくなった。取り外して振ってみたら、なんか部品のかけらが出てきたし、、。初期不良交換をしようと思って保証書を探したが見あたらない、よく見ると、箱自体が保証書代わりとのこと。危うく捨てるところだった。九十九のサポートフォームから連絡して、初期不良交換してもらう。スキャナの時の教訓で、初期不良対応してくれるところを選んで良かった、、。

いろいろあって、初期不良交換している間に、別の電源を買ってしまった。自作板の電源スレッドで、「これで十分」と書いてあって、なぜかこれだろ、という気になった、 owltech SS-410C。なんていうか、地味だし、容量も410Wだし、カード用の電源も無いし、値段も安いし。ところが、ケーブルも取り回しやすいし、HDD x4でも何の問題もなく起動した。静音性も問題なし。過ぎたるは、、ということか。(初期不良交換された電源は、無意味に漢のフルタワーの方の交換電源となった)

一つだけ注意点として、ATX 12V 8pinのケーブルが、最初は4pin変換アダプタが付いた状態で出荷されているので、12V x2のマザーボートを使う場合には取り外す必要がある。これに気がつかなくて、暫く4pinで運用していた。ちょっと怖い。また、P180で使うと、ATX12Vのケーブル長がギリギリになってしまうので、注意が必要だ。

■DVD-R Plextor PX-760A

みんなの憧れ、Plextor。数万円ぐらいするかと思ったら、なんか8千円ちょっと。時代は変わった。SATAだと倍ぐらいの値段だが、最後の最後でブートデバイスにならなかったりするとイヤなので、あえてレガシーにIED接続のものにした。マザーボートのチップセットからはIDEサポートは廃止されているが、P5Bは別途パラレルATAのチップセットが載っているので問題は無い。

あまり考えずに値段だけで選んだが、白・シルバー・黒の交換可能なフロントベゼルが付いてきたり、音も数万円はした、どっかのNECドライブより格段に静かだったり、とても良い。流石、プレク。SATAにこだわらなければ、最高にお買い得だと思う。

■キーボード Natural Keyboard Elite

Natural Keyboard Eliteを転用。キーボードに一家言ある人は多いだろうが、僕はx86を使い始めて以来、ほぼEliteを使用している。別に高級なスイッチを使ってるとか、そういうことでもないのだが、レイアウトが使いやすいし、余計なキー(マルチメディアボタンとか!)が一切無いのが良い。

■マウス MX Revolution

Logicool MX Revolutionにした。世界最先端を行くマウス、なんだって。これも初期不良だったりするのだが、もう初期不良慣れしたので、箱から保証書から全部とっておいたので、問題なかった。マウスについては、後ほど詳しく。疲れたよ、、初期不良対応は。

■まとめ

というようなことで、なんとか新しいデスクトップが稼働した。初期不良で動くまでちょっと苦労させられたが、動いてしまえば、至って静かでコストパフォーマンスも高いように思われる。なにより、Core 2 duoって速くて冷たいという印象。これで、ようやく、スキャンできると思ったら、60MBを超えるTIFFイメージをちゃんとハンドリングできる画像ブラウザが無い、、。

いよいよ、最後の最後、画像ブラウザ探しが始まったのだった。

続く。

前回までのおさらい。(長くてすまん)

前回までのおさらい。(長くてすまん)